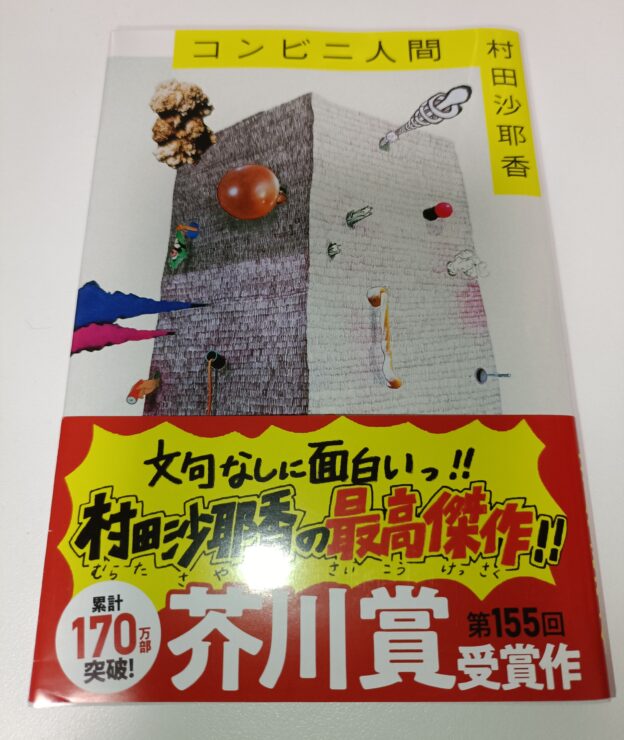

村田沙耶香さんの小説『コンビニ人間』のレビューです。

レビューの性質上、多少のネタバレは含まれますので、ご了承ください。

以下、あらすじになります。

主人公である古倉恵子は36歳未婚、パートナー無し、コンビニアルバイト歴18年。

そんな彼女が幼少の頃、1羽の小鳥の死骸を見つける。

まわりの女の子は『かわいそう』と口々に言い、中には泣き出してしまう子も居た。

それが理解出来なかった恵子は、咄嗟にその小鳥の死骸を手のひらに乗せ、母親の元へ。

何事か見守る母親に対して、小鳥を『食べよう』と提案したのだった。

父の晩酌のつまみで焼き鳥を食べているのを知っていた恵子は、きっと喜ぶだろうと思い提案した。

それ以外にも世間的に常識と言われるモノの正体が分からない故に、まわりを驚かす行為を繰り返してきた恵子。

両親はそんな恵子の奇行に悲しみ、カウンセリングに連れて行かれることから、自分はどこかおかしいのだと、幼少の頃に既に自覚する。

両親を悲しませたくないため、自発的になにかをすることをやめ、まわりの真似をして常識人を装うことに。

大学生になった恵子はコンビニのオープンスタッフ募集の張り紙を見て、アルバイトをすることを決意する。

主婦や大学生、フリーターなど、様々な種類の人間が皆同じ制服を着て業務をまっとうする。

恵子は初めて世界の部品になれたことを実感し、居心地の良いコンビにでアルバイトを何年も続ける。

しかし、36歳にもなると、未婚でアルバイトをしている境遇は世間的にズレていることに悩みを持つようになる。

このコンビニ人間を読み始めた最初の感想は「変人の描写の解像度がとても高い」でした。

特に幼少の頃の小鳥の死骸を食べようと提案したシーンや、大人になってからも、妹が目の前で泣きじゃくっているのにも関わらず、その様子を見ながらケーキを食べ始めるシーンなどがあります。

こう聞くとサイコパス、脳の病気の類を疑われるかもしれませんが、色々な病院で診てもらったりカウンセリングなどをしても原因が分からないことから、そのいずれも違うようです。

そして両親や妹を悲しませないために、自発的な行動をやめて世間の模範に合わせて生活することから、自身の幸せなどにも無頓着である様子が伺えます。

妹にも「どうすれば良いのか教えて」というのが口癖になっており、自身の行動をすべて他人に決めてもらっていることを良しとしています。

そんな恵子がコンビニのアルバイトに出会い「ここでなら世界の部品でいられる」と感じ、四六時中コンビニのことばかり考えるようになります。

「今日は新商品が出るから上の方に専用の棚を作ろう」「パートの人が作ったPOPを飾らなきゃ」など。

おそらく恵子本人は自覚していないと思いますが、これがやりがいであり、自分が楽しい、面白いと初めて思えるものなのだろうと読み取れました。

世間的には36歳の未婚女性がアルバイトをしているのは少しおかしいとされる風潮がありますが「自分自身が輝けるところで、好きなことをして生きていても良いじゃないか」と、そんなメッセージがあるように感じました。

また、変人の恵子である視点で物事を見たときに、常識の異常性にも気付かされ、強い衝撃を受けました。

焼き鳥は普通に食卓に並び、美味しそうに食べますが、たまたま恵子が見つけた小鳥の死骸を食べることはおかしいとするのは、なぜなのか?

同じ鳥の死骸であれば、恵子が提案したことは全くおかしくないように思えます。

「誰かの悪口に協調して怒ると、不思議な連帯感が生まれ、みんなが私の怒りを喜んでくれる」という恵子の観察も鋭いです。

こうした常識的に行われていることを、特に違和感もなく過ごしているこちら側では気づかないことを、この本では気付かされました。

常識とは道徳的、倫理的、雰囲気で決めているものなのだろうと感じました。

常識の異常性、世間体、なにが正しいのか、そういったものを考えさせてくれる本でした。

とてもおもしろい小説ですので、ぜひコンビニ人間を読んでみてください。